- Date :17 Nov, 2025

- カテゴリー : 物理化学

私たちが日常目にする氷には、冷蔵庫の氷や雪や霜やつららなどいろいろありますが、それらの結晶構造は実際にはどれも同じで、水分子が正六角形にならんでできています。

しかし、圧力や温度が違うと、氷の結晶構造は六角形ではなくなり、四角形や平行四辺形の見慣れない結晶構造も生じます。

これまで、100年以上にわたって、さまざまな温度・圧力範囲で、氷の結晶構造が調べられ、これまで 20 種類以上の結晶構造があることがわかっています。これは純物質としては異例に種類が多いと考えられています。そのうち、20 世紀までに発見されたものは 12 種類、残る 8 種類は 21 世紀以降であり、驚くべきことに、近年発見のペースが加速しています。

岡山大学理学部化学科の理論化学研究室では、計算機シミュレーションを駆使することで、実験に先駆けて新しい氷の結晶構造を予測してきました。2018年には、超高圧で極めて複雑な新しい結晶構造をもつ氷T2が生じるかもしれないと予測しましたが、2025年になんとそれの合成に成功したとの報告がありました。

今回、東京大学の小林らの研究チームは、超高圧で水を過冷却(融点よりも低温まで液体のままで冷やすこと)する新しい技術を用いることで、氷 T2 と、さらに 2 つの新しい氷を発見しました。順当にいけば、これらの氷は氷 XXI (21)、XXII (22)、XXIII (23) と呼ばれる見込みです。

シミュレーションと実験、どちらが次の氷を先に見つけるのでしょう。氷の結晶構造は、今世紀末までにいくつまで増えるのでしょう。宇宙には、地球上では実現不可能な温度や圧力の世界があり、もっとほかにも変わった氷が実在するかもしれません。

-

小林らのプレプリント(ArXiv): Hiroki Kobayashi, Kazuki Komatsu, Kenji Mochizuki, Hayate Ito, Koichi Momma, Shinichi Machida, Takanori Hattori, Kunio Hirata, Yoshiaki Kawano, Saori Maki-Yonekura, Kiyofumi Takaba, Koji Yonekura, Qianli Xue, Misaki Sato, Hiroyuki Kagi; New metastable ice phases via supercooled water; https://arxiv.org/abs/2507.14415

-

Yagasaki, T., Matsumoto, M. & Tanaka, H. Phase Diagrams of TIP4P/2005, SPC/E, and TIP5P Water at High Pressure. J. Phys. Chem. B 122, 7718–7725 (2018). DOI:10.1021/acs.jpcb.8b04441

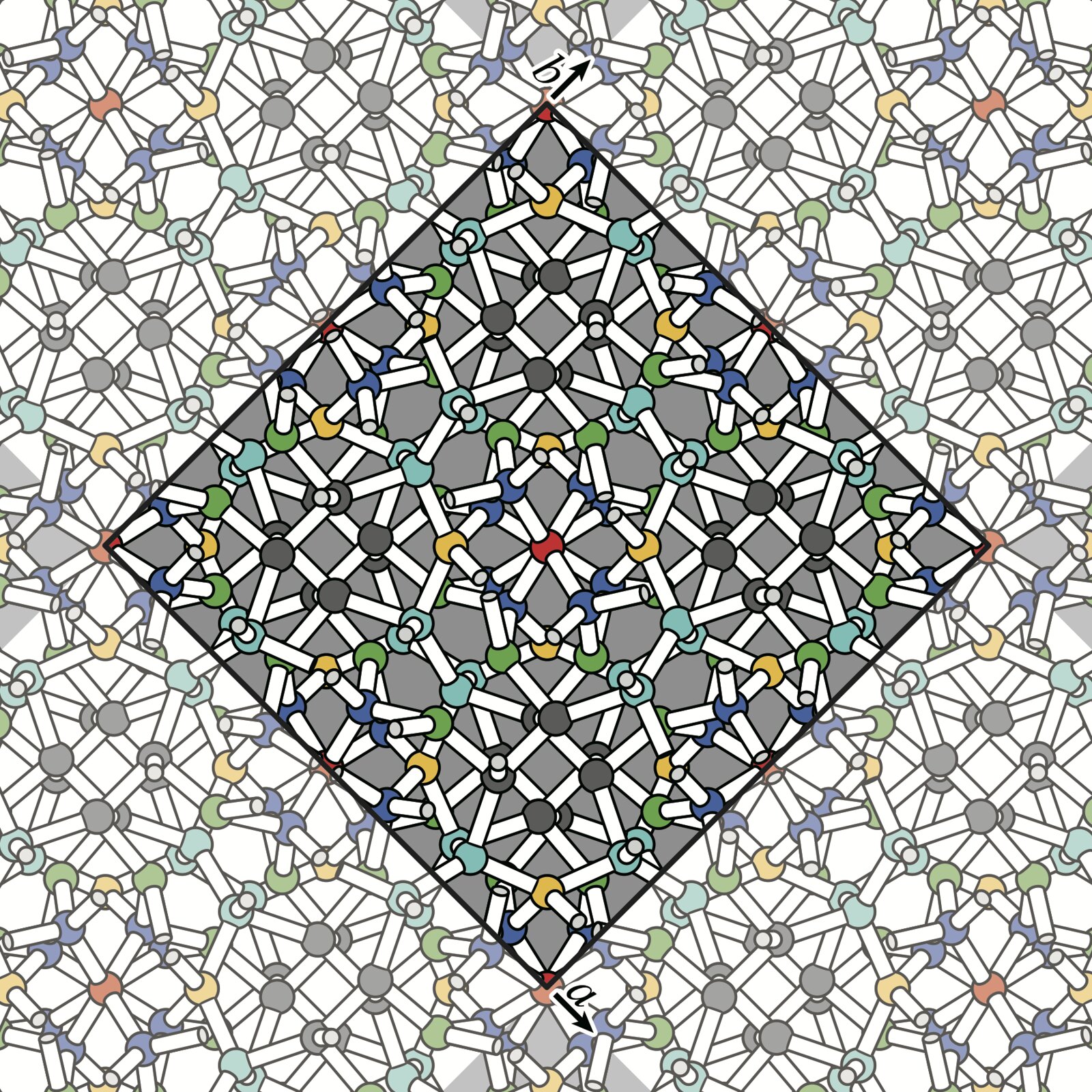

図は氷T2の構造で、正方形が結晶の繰り返し最小単位。丸は水分子の位置、棒は水素結合を表します。

松本先生の研究をもっと知りたい!→理論化学研究室